台風や豪雨、または家の配管が壊れて水が漏れてしまい床下浸水してしまったとき、水抜きしたいものの経験したことがないとどうしたら良いのか、何から手をつけたら良いのかは全く分からないですよね。

床下浸水してしまうと、水抜きしなければいつまでも水が残り続け、健康被害を受けたり家の劣化を急速に早める原因となります。

そのため床下浸水してしまったら、迅速に以下の対処をすることが非常に重要です。

ただし、実際に床下浸水の水抜きをするときは、以下のことにも注意しないと身体上・健康上に問題を及ぼす恐れがあることを念頭に置かねばなりません。

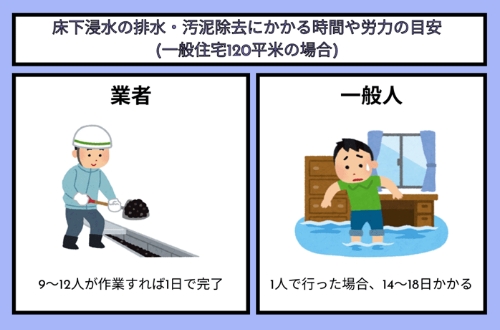

しかし、排水を自力でおこなうのは非常に困難です。

さらに、排水に加えて清掃・乾燥・消毒をおこなわなくてはなりません。

そのため、排水消毒までの一連の流れを、最初から業者に依頼すべきでしょう。

この記事では、どうしても自分で水抜きをおこないたい人に向けた手順と、業者に依頼すべき理由について説明していきます。

床下浸水の被害に遭ったら呆然としてしまうかもしれませんが、本記事をお読みいただくことでなにをすべきかが理解できますので、ぜひ参考にしてください。

Contents

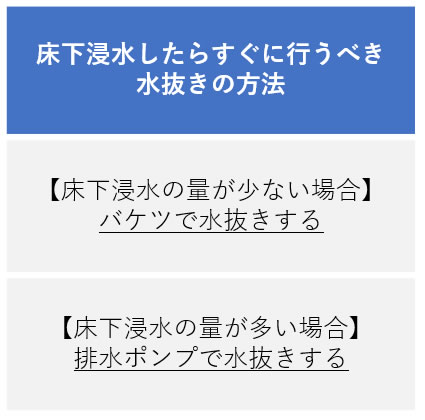

1. 床下浸水したらすぐに行うべき水抜きの方法

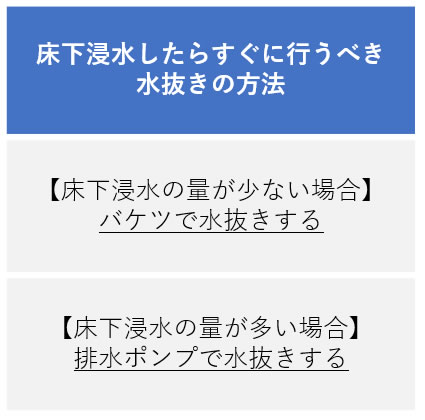

床下浸水しまったときは、浸水量に応じて以下の対処をすぐにおこなうことが非常に重要です。

本来であれば業者に依頼すべきですが、どうしても自力でおこないたい場合、浸水量によって以下の方法で水抜きしましょう。

では、これらの水抜き方法について詳しく解説していきます。

1-1. 【床下浸水の量が少ない場合】バケツで水抜きする

床下浸水の量が少ない場合は、バケツで水抜きをしましょう。ご家庭で使うようなバケツが、床下浸水の水抜きに使えます。

【バケツの例】

バケツでの水抜きは手間と負荷は発生しますが、床下浸水をしたときの応急処置として最適です。

バケツで床下浸水の水抜きできるものなのか疑問に感じる方もいるかもしれませんが、床下浸水の量が少ない場合はバケツで水抜きすることは十分に可能です。

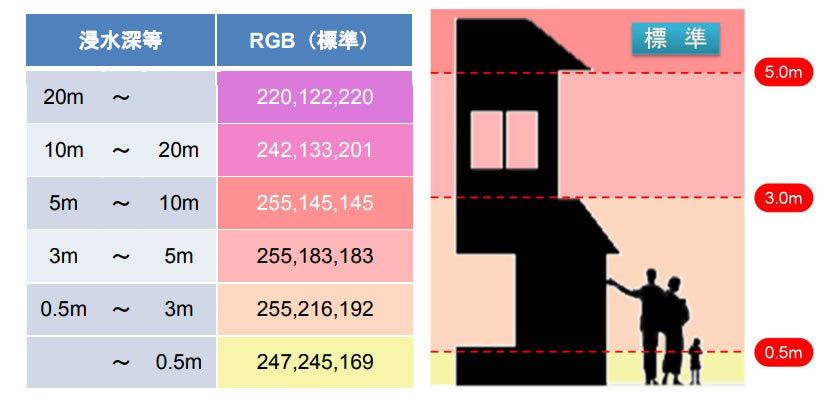

国土交通省が公表している「家庭での被災想定」では、床下浸水というのは「0.5m(50cm)以下の浸水」としており、浸水の高さの目安として以下のように表しています。

出典:水害ハザードマップ作成の手引き|国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室

身長にもよりますが、大人であればだいたい膝から下までの高さが床下浸水として定義されている水量です。

床下浸水が足首くらいまでといったように、歩けるような浸水量であればバケツで水抜きできるといえます。

バケツを使った水抜きの方法とポイントは、以下の通りです。

【バケツを使った水抜きの方法】

- 床板や畳、床下収納を外して、水抜きする場所を作る

- バケツで水を汲み出す

- 床下の水がなくなるまで、汲み出しを繰り返す

【バケツを使った水抜きのポイント】

- 床板や畳、床下収納は可能な限り外す → 水抜きの作業スペースを広く確保でき、短時間での水抜きが実現する

- 床板や畳、床下収納にはガムテープなどに番号を記載して貼っておく → 後で床板や畳、床下収納を元の位置に戻しやすくなる

バケツはスーパーやホームセンターで購入できるため、ご家庭になくても安心してください。

できるだけ早く手に入れて、床下浸水の水抜きをしましょう。

1-2. 【床下浸水の量が多い場合】排水ポンプで水抜きする

床下浸水の量が、

- 大人の身長で膝下に届きそうな場合(0.5mに近い場合)

- 歩きにくいほどの浸水量の場合

というように多い場合は、排水ポンプを使って水抜きしましょう。

排水ポンプとは、その名の通り水を汲み上げて排水するための道具です。

この排水ポンプを使えば大量の床下浸水を一気に排出でき、床下浸水の水抜きを効率良く行えるメリットを得られます。

ここで、排水ポンプは家庭用バスポンプをイメージした方もいるかもしれません。

家庭用バスポンプはお風呂の水を吸い上げられるため、床下浸水の水抜きにも使えそうと思いますよね。

しかし、家庭用バスポンプでは大量の床下浸水の水抜きは難しいです。

家庭用バスポンプでは、排水量が足りません。

大量の床下浸水の水抜きには、工事用の排水ポンプが適しています。

以下が、工事用の排水ポンプの例です。

【工事用排水ポンプの例】

ポンプを製造・販売しているメーカー・工進(KOSHIN)の家庭用バスポンプと工事用排水ポンプを例に、排水量を見てみましょう。

| 家庭用バスポンプ(※1) | 一般工事用排水ポンプ(※2) |

|---|---|

| 11リットル/分 (付属の4mホースを使った場合) | 260リットル/分 (付属の10mホースを使った場合) |

※1. 家庭用バスポンプ スタンダードタイプ KP-104JH(KP-104JH-AAA-0)

※2. 汚水用水中ポンプ ポンスター PX-550A(PX-550A-AAA-4)

上記の例でいうと、工事用排水ポンプの排水量は家庭用バスポンプの約20倍もあることが分かりますね。

もちろんポンプの種類によって排水量は異なりますが、床下浸水の量が多い場合は工事用排水ポンプを使って水抜きをした方が、効率良く水抜きできます。

工事用排水ポンプも、ホームセンターで購入できるので安心してください。

バケツと比べると高額ですし、めったに経験しない床下浸水のために購入するのをネックに感じるかもしれませんが、近年は台風や豪雨といった自然現象による水害も多く、どの地域に住んでいても大量の床下浸水を経験するリスクはあります。

家庭に1台所有していても損はないため、床下浸水の量が多いと分かったらなるべく早く購入して水抜きしましょう。

【注意!】排水ポンプだけでは完全に水抜きできない

排水ポンプだけでは、すべての作業を終わらせることはできません。なぜなら、水かさが少なくなると、ポンプで水を吸い上げられなくなるからです。

そのため、最後は雑巾などの布に水を吸わせてバケツに絞るという作業を延々と繰り返すことになります。

ポンプだけで排水した場合、乾燥するまでに数週間から数ヶ月ほどの時間が必要です。また、床下は日が当たらないため自然乾燥することはありません。 よって、自力で拭き取りをする作業と、バケツでの排水が必要不可欠なのです。

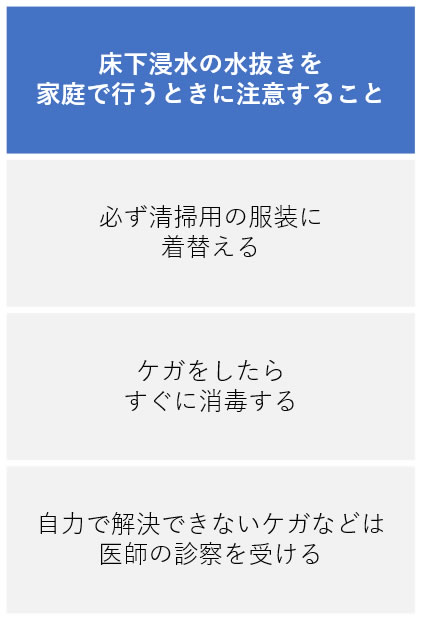

2. 床下浸水の水抜きを家庭で行うときに注意すること3つ

床下浸水の水抜きを家庭で行うときは「1. 床下浸水したらすぐに行うべき水抜きの方法」で説明した対処法に加え、以下3つのことにも注意しなければなりません。

2-1. 必ず清掃用の服装に着替える

必ず清掃用の服装に着替えてから、床下浸水の水抜きをしましょう。

床下浸水の量が少なければ、床板や畳、床下収納を外す負担があるものの水抜きはバケツで行えますし、浸水量が多くても排水ポンプで一気に水抜きできるため、身なりに気を使う必要はないのでは?と思うかもしれません。

しかし、床下浸水の水にはゴミやガラスの破片などの危険物、汚泥が流れ込んでいることが多く、普段着のままで水抜きの作業をしてしまうと、

- ゴミやガラスの破片でケガをしてしまう

- 汚泥が目に入って炎症を起こしてしまう

といったように、健康上の影響を及ぼす恐れがあります。

ケガや炎症の状態によっては感染症を引き起こすリスクが高まることも忘れてはなりません。

引き起こす恐れのある感染症については、次の「2-2. ケガをしたらすぐに消毒する」で説明しますが、床下浸水の水抜きをするときはケガや炎症を発生させないために

- 破れにくい作業用手袋をはめる

- 丈夫で厚底の靴(作業用長靴など)をはく

- 肌の露出が少ない服(長袖のトップスや丈の長いズボンなど、作業服も可)を着る

- 作業用ゴーグルや粉塵(ふんじん)マスクを着用する

といった清掃用の服装に着替えることが非常に重要になります。

【清掃用の服装例】

2-2. ケガをしたらすぐに消毒する

床下浸水の水抜きをしていて、ゴミや危険物などに触れたことでケガをしてしまったらすぐに消毒をしましょう。

日常生活の中でゴミや危険物に触れたことでケガをしたら、傷口を洗って絆創膏(ばんそうこう)を貼るという応急処置で済む場合もありますが、床下浸水の水抜きの場合は別です。

「2-1. 必ず清掃用の服装に着替える」でも説明したように、床下浸水は健康上の影響を及ぼす恐れのある水だからです。消毒をしないと、破傷風(はしょうふう)といった感染症を引き起こすリスクが高まります。

厚生労働省では、破傷風のことを次のように説明しています。

破傷風は傷口に破傷風菌が入り込んでおこる感染症で、医療機関で適切な治療を行わないと死亡することもある病気です。

引用元:被災した家屋での感染症対策|厚生労働省

床下浸水の水抜きをしているときに、手指に傷を負ってしまったけど軽かったために「たかがケガ」と思って適切な処置をしないのは、非常に危険なことであるのをお分かりいただけるでしょう。

水抜きをしていてケガをしてしまったら傷口を洗い、すぐに消毒するようにしてください。

2-3. 自力で解決できないケガなどは医師の診察を受ける

床下浸水の水抜きをしていて、

- 深い傷を負ってしまった

- 傷口に泥などが入ってしまった

- ゴミや危険物などが目に入ってしまった

- 土ぼこりが口に入ってしまった

- 適切な処置をしても、痛みや炎症が起きる

といったように、自力での応急処置が難しいケガなどをしてしまった場合は、医師の診察を受けましょう。

「そのうち治るだろう」と思って放置してしまうと症状が悪化したり、「2-2. ケガをしたらすぐに消毒する」で説明したような感染症を引き起こしてしまったりするリスクが高まります。

感染症を引き起こしてしまったら、大切な家族や周囲の身近な人にも感染させてしまうかもしれません。

ケガの状態によって早めに医療機関へ行き、適切な治療をしてもらうことが重要です。

3. 床下浸水の水抜きでかかる費用

床下浸水の水抜きの方法を解説しましたが費用についても見てみましょう。

3-1. 床下浸水の水抜き方法にかかる費用

目安にはなりますが、床下浸水の水抜きの対処別に発生する費用は以下のとおりです。

床下浸水の水抜きで使う道具は確実に下記の費用になるとは限りませんが、目安として知っておくと良いでしょう。

●床下浸水の水抜きに使える道具(バケツ)を使う

費用(目安)約6,000円 ~

【内訳】

- バケツ:300円 ~

- 作業用手袋:200円 ~

- 長靴:2,000円 ~

- 作業服(上下):3,000円 ~

- 粉塵マスク:500円 ~

- 作業用ゴーグル:300円 ~

床下浸水の量が少なければご家庭にあるバケツで対処できるため、清掃用の服を揃えるくらいで済みます。バケツを買うにしても高額なものである必要はないですし、清掃用の服もご家庭にあれば5,000円以内に抑えられることもあります。

●排水ポンプを使う

費用(目安)約15,000円 ~45,000円

【内訳】

- 工事用排水ポンプ:約10,000円 ~40,000円

- 作業用手袋:200円 ~

- 長靴:2,000円 ~

- 作業服(上下):3,000円 ~

- 粉塵マスク:500円 ~

- 作業用ゴーグル:300円 ~

床下浸水の量が多く、排水ポンプを使って水抜きしなければならない場合は、工事用の排水ポンプを購入しなけばなりません。 工事用の排水ポンプは一般的なご家庭にはない場合が多いでしょうから、清掃用の服は家にあって買う必要はなくても、排水ポンプ代だけは発生することになるでしょう。

床下浸水の量が多く、排水ポンプを使って水抜きしなければならない場合は、工事用の排水ポンプを購入しなけばなりません。 工事用の排水ポンプは一般的なご家庭にはない場合が多いでしょうから、清掃用の服は家にあって買う必要はなくても、排水ポンプ代だけは発生することになるでしょう。

▼こちらの記事もおすすめ!

床下浸水の対応に排水ポンプはおすすめ!手動排水との違いと費用相場

3-2. 自然災害が原因の床下浸水は自治体の支援、もしくは火災保険の補償はある?

床下浸水の水抜きは、基本的には各家庭で行うことを呼びかけている自治体が多いです。

ただ、床下浸水の状況によっては水抜きの支援を受けられる場合もあるので、住んでいる地域の自治体に問い合わせてみましょう。自治体による水抜きの支援を受けられた場合は、費用は発生しません。

火災保険の補償については、床下浸水はその補償から外れている場合がほとんどです。

床下浸水の保険については「床下浸水は火災保険がでない!補償されるケースや他の金銭的支援を解説」の記事で詳しく説明しているので、気になる方はご覧ください。

床下浸水の水抜きに関しては、多少なりとも出費が発生する場合が多いことは、念頭に置いておくと良いでしょう。

4. 床下浸水ですぐに水抜きをしないと起こるリスク3つ

ここまで、床下浸水してしまったらすぐに水抜きする必要があることを、水抜きの方法と注意点と共に説明してきました。

お読みいただいた方の中には

- 床下浸水してしまったら水抜きする必要性は分かったけど、負担がかかるのがネック…

- 数日経てば水は引きそうだから、水抜きしなくても良い気がする…

と思った人もいるでしょう。

確かに、床下浸水の水抜きは浸水量が多かろうが少なかろうが負担はありますし、浸水量が少ない場合は自然と水が引いていくことも考えられますよね。

しかし、水抜きをすぐに行わないと以下のようなリスクが起こりうることは忘れてはなりません。

水抜きをすぐに行わないと以下のようなリスクが起こりうることは忘れてはなりません。

- 健康被害を受ける恐れがある

- 家の耐久性・耐震性に影響が出る場合がある

- 漏電のリスクがある

では、これらのリスクを1つずつ説明していきます。

4-1. 健康被害を受ける恐れがある

床下浸水を放っておくと、健康被害を受ける恐れがあります。

「家の中が浸水しているわけではないから、水抜きしなくても問題ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、床下に溜まった水は、

- し尿・浄化槽からあふれた汚水

- 動物の死骸や腐敗物が紛れ込んだ水

- 河川から氾濫した汚水

というように、衛生状態が良くない水の場合もあります。このため、放置しておくとますます床下の衛生環境が悪化し、感染症につながる細菌が増殖して広がることがあるのです。

「3. 床下浸水の水抜きでかかる費用」で説明したように、床下浸水は火災保険はおりないことがほどんどのため、床下浸水を放置したことでご自身やご家族が感染症にかかってしまっても治療費などの補償はありません。

床下浸水の量が少ないからといって水が引くのを待つのではなく、なるべく早く水抜きをすることが非常に重要です。

4-2. 家の耐久性・耐震性に影響が出る場合がある

床下浸水を放置すると湿気が溜まるため、カビが発生しやすい環境に変わってしまいます。

床下にカビが発生すると、家の耐久性・耐震性に影響を及ぼす恐れがあることも注意しなければなりません。

床下は家の土台となる基礎部分です。そんな床下にカビが発生してしまうと、家を支えている土台や柱が腐食してしまい、

- 家の寿命が短くなる

- 大きな地震が起きたときに倒壊しやすくなる

というように、家に長く住めなくなる事態を招きかねません。

上記のような事態になってしまったら、大がかりな修理やリフォームをしなければならなくなる場合もあるでしょう。家の修理やリフォームの費用は、決して安くありません。

このことを考えると、水抜きの作業の負担や費用が発生したとしても、床下浸水したらすぐに水抜きした方が、大切な家の寿命を縮ませずに済みます。

4-3. 漏電のリスクがある

床下には、

- 電気配線/電気配管

- 水道管

- 設備配管

といった生活に必要な配線があります。そんな床下が浸水したら水抜きをすぐに行わないと、漏電のリスクが発生することになります。特に、浸水によって配線が破裂している場合は注意しなければなりません。

水に浸かってしまった配線は、回路がショートする恐れがあります。配線がショートすると漏電し、火災が発生する危険性が高まるのです。

「家の中の浸水は免れたから、今後の生活に支障はない」と安心はできません。床下浸水を放置しておくと、大切な家を失う事態を招くこともあるのは覚えておきたいところです。

5. 床下浸水で水抜きした後にすべきこと4つ

床下浸水で水抜きをすることの重要性をお分かりいただけたかと思いますが、水抜きさえすれば良いわけではありません。

実は、水抜きした後にすべきこともあります。それが、以下の4つです。

- 泥を取り除く

- ごみが付着した床下換気口を掃除する

- 1ヶ月以上の期間をかけて乾燥させる

- 状況に応じて消毒をする

水抜き後に上記を行わないと、床下の衛生環境がさらに悪化して、生活に支障をきたしてしまいます。

1つずつ説明しましょう。

5-1. 【水害】泥を取り除く

水害による床下浸水の水抜きをしたら、床下に残っている泥を取り除きましょう。

泥には、

- 感染症を引き起こす細菌が発生する場合がある

- 悪臭のもとになる

といったように、生活や健康面に支障が出る原因が含まれているからです。

泥は重いですし、かき出すには負担が大きくなるかもしれませんが、できる限り取り除きましょう。

泥のかき出しにはスコップやちりとりが使えます。家にない場合は買う必要がありますが、

- スコップ:1,000円 ~

- ちりとり:500円 ~

と比較的安く、ホームセンターなどで購入できるので、揃えることをおすすめします。

【スコップとちりとりの例】

ただ、泥の量が多いとスコップやちりとりだけで何回も外にかき出すのは負荷が大きいですよね。

そんなときは、台車(作業用一輪車)を活用すると良いです。

【台車(作業用一輪車)の例】

台車も3,000円 ~ 10,000円で、ホームセンターで買えます。水抜きの後は、スコップやちりとりでかき出した泥を台車に乗せていき、溜まった泥を捨てるだけで済みます。

床下の泥の量に応じて必要な道具を揃え、取り除くようにしましょう。

5-2. 【漏水・水害】ごみが付着した床下換気口を掃除する

床下換気口には、流れ込んできたごみが付着していることがあります。このごみを取り除いて、掃除しておくことも大切です。

床下換気口は、床下に湿気が溜まるのを防ぐためにあります。

【床下換気口の例】

床下浸水の水抜きはしても完全に乾燥するまでは湿気が溜まってカビが生えやすいため、少しでも床下換気口で風通しを良くしておくことが非常に大切です。床下換気口にごみが付着したままだと、風が通りにくくなるため湿気が進むことになってしまいます。

必要以上にカビを発生させて家の寿命を縮ませないためにも、床下換気口は必ず掃除しましょう。

▼こちらの記事もおすすめ!

床下清掃はどうすればいい?水害による床下浸水した時の対処法

5-3. 【漏水・水害】1ヶ月以上の期間をかけて乾燥させる

泥の除去と床下換気口の掃除が終わったら、1ヶ月以上の期間をかけて床下を乾燥させましょう。

「乾燥だけなら、それほど時間かからないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。確かに一週間もあれば乾燥できる場合が多いですが、床下浸水の場合は完全に乾燥させることが重要になります。

床下はもともと日が当たらないため湿気が発生しやすい場所です。しっかりと時間をかけて乾燥させないとカビが発生しやすくなるため、最低でも1ヶ月はかけた方が良いです。

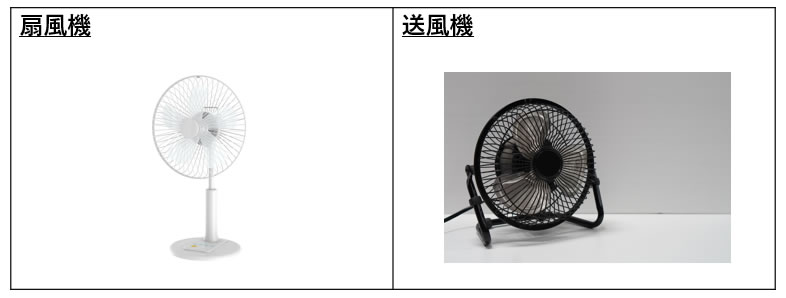

もし乾燥させている期間にカビが増殖するのが心配な場合は、扇風機や送風機で床下に風を送ると、完全に乾燥するまでの時間を短縮できます。

【扇風機と送風機の例】

ただし、扇風機や送風機を使うときは、温風ではなく送風にしましょう。温風を送ってしまうと、床下の配線に熱が通ってしまい、火災が発生するリスクが高まるからです。

自然乾燥にしろ送風機で乾燥するにしろ、床下浸水したら中途半端に乾燥させないことが大切になります。

▼こちらの記事もおすすめ!

床下浸水の乾燥作業は必須!適切な床下浸水の乾燥作業方法を解説

5-4. 【漏水・水害】 消毒する

床下が完全に乾燥したら、状況に応じて消毒を行いましょう。

消毒までしっかりとおこなわないと、「4-1. 健康被害を受ける恐れがある」で説明したように、

- し尿・浄化槽からあふれた汚水

- 動物の死骸や腐敗物が紛れ込んだ水

- 河川から氾濫した汚水

といった衛生状態の良くない水が床下に溜まっていた場合は、消毒まで行わないと感染症が発生するリスクが増えます。

また、漏水でもコンクリートや木材に水が染み込むことで細菌繁殖してしまうため、消毒は必須と言えるでしょう。

床下が乾燥しにくい構造になっている場合も、消毒を行った方が良いです。床下に湿気が溜まりやすい状態のため、感染症の原因となる細菌が増えやすい他、家の耐久性が弱くなる原因となるカビが発生する恐れがあるからです。

床下の消毒には、主に消石灰(しょうせっかい)といった薬剤を使うのが推奨されています。

ただし、規定量の消石灰の消毒剤を床下全体に散布すれば、表面は消毒できるものの、完全ではありません。

家が傷まないようにするには、消毒剤を木やコンクリートの内部まで浸透させなければいけません。

しかし、それは特殊な技術が必要になるため、自力でおこなうことはできずプロに依頼するしかありません。

▼こちらの記事もおすすめ!

【最悪建て替え】床下浸水後の消毒は必要不可欠!費用や方法を解説

6. 床下浸水の水抜きは初めから業者に依頼する方が負担もリスクも最小限で済む

床下浸水の水抜きは業者に依頼することをおすすめします。その方が、作業の負担もリスクも最小限に抑えられるからです。

業者であれば経験や技術から、以下のように適切な水抜きと後処理をおこなってくれます。

- 床下の状況を調査してから、家の土台に合った排水方法で水抜き

- プロにしかできない木やコンクリートの内部消毒

業者に水抜きから消毒までを依頼する場合の費用の目安は以下のとおりです。

床下浸水処理を業者に依頼した場合の費用

| 排水~消毒をセットで依頼 ※点検口がある場合 | 480,000~700,000円 |

| 排水~消毒をセットで依頼 ※床の解体・リフォーム等費用含む | 1,000,000円~ |

| 乾燥と消毒だけを依頼 | 80,000~110,000円 |

漏水・水害どちらとも、価格にあまり差はありません。

自分で水抜きをおこなえば費用は抑えられますが、多大な労力をかけて排水できたとしても、十分に乾燥させたり適切に消毒したりすることはできません。

そのため、費用はかかりますが

- 数日間にわたる排水作業

- 十分にできない乾燥

- 不完全な消毒

などを考えた場合、業者に依頼すべきなのです。

床下浸水後の復旧作業には時間と労力がかかるうえに、作業が中途半端だと家が傷んでしまい、結果としてリフォームをしなければならなくなるなど余計にお金がかかる事態になります。

床下浸水した場合は、業者に水抜きから消毒までを一貫して依頼しましょう。

◾️水抜きから消毒まで全行程を依頼すべき理由

中には、「少しでも費用を抑えたいから、水抜きは自分で頑張って乾燥から消毒までを依頼しよう」と考える人もいるでしょう。しかし、それはおすすめできません。

なぜなら、水抜きから適切におこなわなければその後の行程に大きな影響が出るからです。

完全に水抜きできていなければ、掃除も十分におこなえない、乾燥させる時間が大幅に伸びるといったことが起こります。また、その後の消毒の効果も半減させてしまうリスクもあります。

消毒が十分にできず、雑菌が増殖しているかもしれない家に住みたい人はいるでしょうか?

多大な労力をかけたのにも関わらず、完全に復旧できない可能性があるため、水抜きから消毒までを一貫して依頼すべきなのです。

▼こちらの記事もおすすめ!

床下浸水の処理の依頼費用はいくら?自己処理した場合との比較付き

水害復旧!床下浸水の洗浄・消毒の料金

7. 床下浸水の水抜きはリスクベネフィットへご依頼ください

リスクベネフィットでは、床下浸水の水抜きから消毒までを一貫しておこないます。

リスクベネフィットならではの特殊な技術を用いて、家の傷みを最小限に抑えた復旧をいたします。

7-1.排水から消毒、汚水対策まで一気通貫で頼める

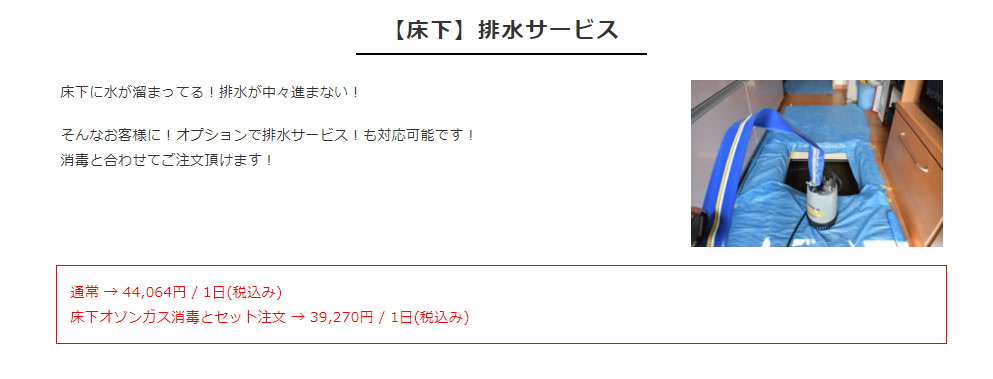

リスクベネフィットでは、「水害復旧サービス」の一貫で床下の水抜き(排水)サービスをご提供しております。

排水サービスでは、最近の家で多く見られる土台である「ベタ基礎」の水が抜けにくい特性を考慮して、排水ポンプを使って床下浸水を素早く水抜きします。水抜き後は、汚泥の除去作業や仕上げの消毒剤散布をおこないます。

また、「オゾンガス消毒」とのセット注文も可能です。オゾンガス消毒は、人が入れない床下の狭い箇所まで除菌消毒可能な高レベルの消毒作業のため、漏水や床下浸水による汚染・細菌の発生を抑えられます。

状況によっては、内装などを一部解体する工事が必要になるケースもあります。リスクベネフィットは建築業許認可を取得済みですので、床下浸水の復旧に必要な解体工事も可能です。

7-2.トラブル解決実績が全国各地で豊富にある

リスクベネフィットは、北海道から沖縄まで全国対応で、これまでに数多くの漏水や水害の復旧作業の経験がございます。

そもそも全国対応していない業者は、水害や漏水をほとんど経験しておらず、適切な普及作業がおこなえないところもあります。「特殊清掃」や「災害復旧」をおこなう業者には素人が多く、「全国対応しているか」はそれを見抜くひとつの判断材料となるのです。

以下のページでは、リスクベネフィットの床下浸水や漏水の復旧実績をご紹介していますので、合わせてご覧ください。

(株)リスクベネフィットの水害復旧作業の事例について詳しくみる

7-3.長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行える

前述したとおり、乾燥後に消毒をする際には、「表面だけの消毒」では意味がありません。

特に長年劣化してきたコンクリートや木材に水が浸透することで、内部で菌が繁殖したり内側から傷んだりします。そのため、木材やコンクリートの内部までしっかり浸透する消毒をおこなわなくてはなりません。

リスクベネフィットは、労使現場に特化した独自の床下消毒方法を構築し、現在特許出願中です。

コンクリートや木材の内部まで、消毒液を浸透させることは容易ではありませんが、リスクベネフィットはこれらの技術によって十分な消毒を可能にしています。リスクベネフィットにしかできない技術で、あなたの家を守りましょう。

特殊清掃専門の清掃会社ならではのノウハウを駆使し、自力では困難な床下浸水の水抜きをお手伝いいたします。床下浸水の水抜きにお困りの場合は、お気軽にお問合せください。

8.まとめ

この記事では、床下浸水した際の水抜きについて解説しました。最後にまとめをご覧ください。

【床下浸水の水抜きに関する大前提】

床下浸水すると水抜きに多大な労力がかかり、その後に十分な乾燥と適切な消毒をおこなわなければならないため、業者に依頼した方がいい

【自分で水抜きする場合の方法】

床下浸水ですぐに水抜きをしないと起こるリスク

- 健康被害を受ける恐れがある

- 家の耐久性・耐震性に影響が出る場合がある

- 漏電のリスクがある

床下浸水で水抜きした後にすべきこと4つ

- 泥を取り除く

- ごみが付着した床下換気口を掃除する

- 1ヶ月以上の期間をかけて乾燥させる

- 消毒する

床下浸水した場合、多大な労力をかければ水抜きはできますが、その後の完全に乾燥させる、適切に消毒する、といった作業はプロでなければ困難です。

費用はかかりますが、家が傷んで立て直しが必要になることもあるため、業者に依頼することをおすすめします。