「大雨でマンションが床下浸水してる!マンションって床下浸水したらどうなるんだろう?」

「床下浸水したときの補償や修理費用ってどうなるの?」

近年日本でも、大雨や台風による水害が増しており、このようなトラブルで頭を抱える人は少なくありません。

特に、浸水してしまったマンションが分譲マンションだった場合、浸水した家屋はきちんと元に戻るのか、床下浸水から復旧するための費用は誰が出すのか、家の資産価値が下がってしまうのかなど、心配は大きく膨れ上がりますよね。

- 浸水した家屋はきちんと元に戻るのか

- 床下浸水から復旧するための費用は誰が出すのか

- 家の資産価値が下がってしまうのか など

結論から申し上げると、床下浸水が発生してしまったマンションでも、適切な対処を施すことでその後も住み続けることができます。

ただし、一度浸水に遭ってしまった物件は、資産価値が下がる可能性が大きいです。建物自体がダメージを受けているとみなされ、

相場価格よりも下がる可能性が高いでしょう。

例外として、一部の条件を満たした場合は、補償されるケースもあります。

一体どのような条件であれば補償されるのか、前もって知っておくことが重要です。

少しでも快適な室内で再び過ごせるようになるためには、床下浸水の復旧作業を専門的に扱う業者に依頼することをおすすめします。

プロによる徹底した復旧作業は、マンションの資産価値を少しでも高く維持することにもつながります。

本記事の後半では、このような視点から、業者に依頼するメリットと注意点についても、あわせてご紹介していきます。

この記事を読めば、マンションの床下浸水について実際に起きる被害を知ることができ、いざという場合の修理費用・補償はどうなるのか、またマンション自体の資産価値が下がってしまうのかどうかの詳細を知ることができます。

ぜひ最後までご一読ください。

Contents

1.マンションが床下浸水した場合の4つの影響

マンションで浸水や漏水が発生した場合に、大きく影響が出るのは以下3か所です。

- マンションの地下駐車場

- マンションの1階フロアや半地下フロア

- マンションエントランス

マンションによっては、配電設備や給水設備が1階や地下に設置しているところもあるため、この部分が浸水してしまうと、マンション全住戸が停電・断水する可能性があります。

そのため、マンションが浸水した場合は、そこに住む全ての人の生活に大きく影響が出ることを知っていただき、以下考えられるトラブルに冷静に対処していく必要があります。 浸水した場合のトラブルについて、一つずつ見ていきましょう。

1-1.停電

もっとも影響が大きいトラブルとして挙げられるのは、やはり停電でしょう。

マンションの電気設備は、マンションと同じ建物内か、建物外に設置されることが多いですが、マンションによっては地下に電気設備を置いているところもあります。

床下浸水に遭った場合、この電気設備が水を浴びて壊れてしまうため、マンションの全体住戸の電気がストップし、停電となってしまうのです。

■タワーマンションの停電事例

2019年10月の台風19号で、「パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー」(川崎市中原区)では、全戸停電のトラブルに見舞われました。

原因となったのは、近くの多摩川が氾濫し、電気設備のある地下3階を水浸しにしたことでした。停電は1週間続き、その間1500人近い住人達は避難生活を強いられました。

1-2.断水

私たちの生活にもっとも影響を与える2つめのトラブルとして、断水が挙げられます。

マンションの各居室への給水は、ほとんどの場合が、電気を使用した給水ポンプで行っています。そのため、停電が起きると給水ポンプも止まり、水を使用できなくなってしまうのです。

!【例外】マンションの給水方式によっては断水が起きないこともある!

電気ポンプを使用しない方式のマンションであれば、たとえ停電しても断水を避けられるケースもあります。

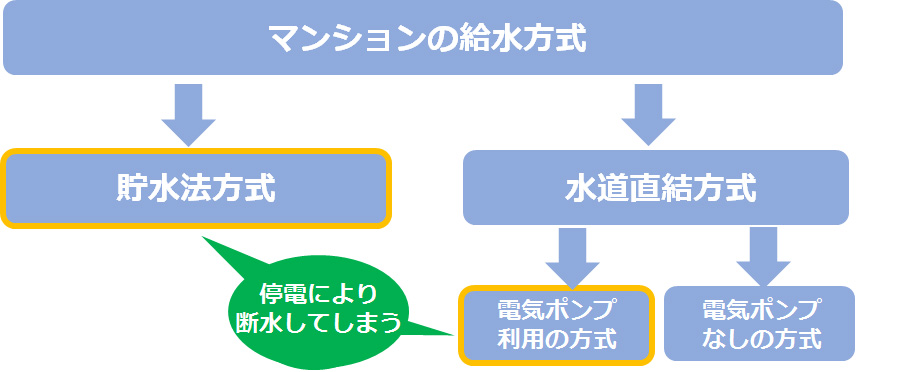

そもそもマンションの給水方式は、以下の通り「貯水法方式」と「水道直結方式」の大きく2通りに分けられます。

大きな貯水タンクに水を貯めてから各戸へ水を送る「貯水法方式」は、電気ポンプを使用して各戸へ給水しています。

また、「水道直結方式」では、貯水タンクは使用せず、水道管から直接水を届けます。

その際、一部電気ポンプの力を利用して、給水をしているものもあります。

このように、電気ポンプとかかわりのある給水方式を利用している場合、停電時には断水してしまうので、あらかじめ避難用の水を用意しておくなど、普段からの対策が重要になってきます。

1-3.トイレの水の逆流

マンションが床下浸水すると、トイレの水が逆流することがあります。

なぜなら、大雨や台風などでマンションが床下浸水するようなシチュエーションでは、道路も浸水している可能性が高く、下水道の処理が追いついていない状況だからです。

そのため、マンションから出る下水の流れをせき止めてしまい、トイレの水を逆流させてしまうのです。

1-4.エレベーターの停止

マンションの床下浸水は、エレベーターの停止も引き起こします。

ご存知のように、マンションに欠かせないエレベーターは電力で動いているため、「1-1.停電」のようにマンションの電気自体が止まってしまうと、当然エレベーターも動かなくなってしまいます。

特に、お年寄りや小さいお子さんのいるご家庭などは、エレベーターがないと上り下がりが不便で困ってしまうことも多いでしょう。

もちろん、階段で用が済むうちはいいのですが、30階、40階などの超高層マンションに住んでいる場合、エレベーターの停止は大変頭の痛いものとなります。

2.マンションが床下浸水した場合の修理費用と補償がでるケース

マンションが床下浸水した場合に想定される3つのトラブルについてお伝えしましたが、このような浸水トラブルが起こった場合、その修理費用は一体どこから出るのか、とても気になるところですよね。

修理費用は、漏水で1部屋だけ被害にあったのか、水害でマンション全体や駐車場まで浸水したのか、ケースによって変わるため、一概にはいえません。

また、床下浸水についてはほとんど補償が出ないものと考えていいでしょう。

火災保険が補償する「水災」の条件のなかに、床下浸水にあてはまるものがほぼないからです。

ただし、まれに床下浸水であっても、補償が出る可能性もあります。

以下で、詳しく見ていきましょう。

2-1. マンションが床下浸水した場合の修理費用

マンションが床下浸水した場合の修理費用は、下記のとおりです。

※あくまで部屋のみかつ床下浸水時の水を抜いてから清掃・乾燥・消毒した場合に限ります。

床下浸水処理を業者に依頼した場合の費用

| 排水~消毒をセットで依頼 ※点検口がある場合 | 480,000~700,000円 |

| 排水~消毒をセットで依頼 ※床の解体・リフォーム等費用含む | 1,000,000円~ |

| 乾燥と消毒だけを依頼 | 80,000~110,000円 |

上記以外にも、「駐車場も浸水した」「水害で多数の部屋が浸水した」などという場合は、別途費用が発生します。

床下浸水の費用について詳しくは、下記の記事もご参考ください。

床下浸水の処理の依頼費用はいくら?自己処理した場合との比較付き

2-2. マンションが床下浸水した場合はほとんど補償が出ない

前述の通り、一般的に床下浸水についてはほとんど火災保険の補償の対象になりません。

しかし、以下の条件下ではまれに補償の対象となるケースがあります。

火災保険で支払われる「床下浸水」の条件

- 家財あるいは建物、もしくは両方の保険価額の30%以上の損害を受けた場合

- 「地盤面から45cmを超える浸水」にあった場合

※火災保険を扱う保険会社によっても、詳細が少しずつ異なります。各保険会社にお問い合わせください。

リスクベネフィットは保険に関しては回答できません。

▼こちらの記事もおすすめ!

床下浸水は火災保険がでない!補償されるケースや他の金銭的支援を解説

2-2-1.家財あるいは建物、もしくは両方の保険価額の30%以上の損害を受けた場合

家財あるいは建物、もしくは両方の保険価額の30%以上の損害を受けた場合は補償を受けられる可能性があります。

保険会社によって、下記のように補償対象が異なります。

- 建物のみを補償対象とする場合

- 家財のみを補償対象とする場合

- 建物・家財を補償対象とする場合

まずは、加入している保険会社に問い合わせてみましょう。

2-2-2.「地盤面から45cmを超える浸水」にあった場合

床下浸水でも「地盤面から45cmを超える浸水」の場合は、火災保険の補償対象になる可能性があります。

●「地盤面」とは

引用:建築基準法第五十二条4

建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面を指す。

たとえば地盤面から45cmを超えたところに床の断熱材などが入っており、それが濡れて使えなくなってしまった!といったケースでは、保険会社の補償が下りる場合があります。

そのため、「地盤面から45cmを超える浸水」の被害を受けた方であれば、「床下浸水」でも補償される可能性がありますので、ご自分の加入されている保険会社へ問い合わせてみることをおすすめします。

3. 床下浸水したマンションの資産価値は下がるのか

マンションの床下浸水は、ほとんどの場合は火災保険の対象外となることをお伝えしましたが、もう一点、浸水トラブルによって、マンションの資産価値が下がるのかどうかは、非常に気になる点でしょう。

先にお伝えしておくと、一度浸水に遭ってしまった物件は、やはり資産価値が下がり、相場価格よりも低く見積もられる可能性が高いです。

それは、浸水により建物自体がダメージを受けることや、水害に遭遇したリスクのある土地だと認識されてしまうことなど、以下のような理由からです。

- 床下浸水の処理が不十分で建物の基礎が弱くなる

- 火災保険に「浸水条件なし」の特約がついている場合

以下、浸水トラブルに見舞われたマンションは、どのようなデメリットを抱えるのか詳しく見ていきましょう。

3-1. 床下浸水の処理が不十分で建物の基礎が弱くなる

マンションが一度床下浸水に遭遇してしまうと、以下の影響が考えられます。

- 床下にカビが生える

- 害虫が発生する

- 建物の基礎部分が腐食してしまう

特に、建物の基礎部分が腐食してしまうと、居室全体が脆くなってしまい、生活するうえで大きなリスクを抱えることになります。

これがマンションの資産価値を大きく下げることは言うまでもないでしょう。

さらに悪いことに、こうした基礎部分というのは、常に目につく場所にあるわけではありません。

床下浸水の対処(排水・乾燥・清掃・消毒など)を十分施したと安心していても、一部水滴や汚れが残っていたところから、じわじわと腐食が進んでしまいます。

そのうち気が付いたころには、手の付けられない事態になってしまい、泣く泣く大掛かりな修理費用を支払う羽目に陥る可能性も考えられます。

3-2.土地の価値自体が下がる

床下浸水のあったマンションは、その地価をマイナス評価されることがあります。

もちろん、地価の下落には、水害に遭遇しただけではないさまざまな要因が関係しているため、一概には言えません。しかし、地価がマイナス評価される要因の1つとして、「浸水」が関係していると思われる例もあります。

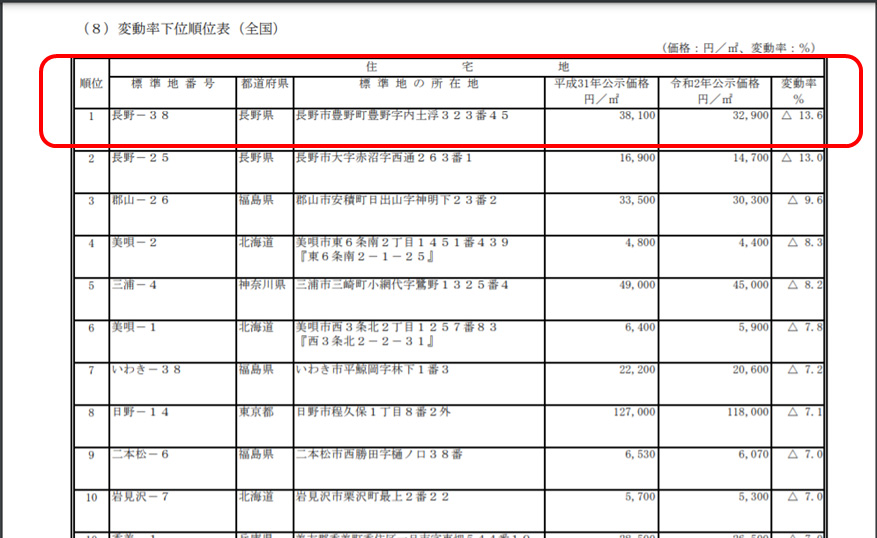

そのうちの1例として、今回は国土交通省が発表している「変動率下位順位表(全国)」のデータを紐解いていきましょう。(令和5年版はこちら|変動率下位順位表(全国))

2020年度の「変動率下位順位表(全国)」を見ると、2020年度でもっとも地価の下落があったのが、長野県長野市豊野町となっています。

こちらの地域は、2019年に起きた「令和元年東日本台風(台風19号)」の際、千曲川の堤防決壊により、多くの住宅が浸水の被害に遭いました。

この災害では、長野市豊野町を始めとする長野県の対象地域で、5000世帯を超える住宅が被災し、2名の方が亡くなるという痛ましい結果となりました。

80名近い重軽傷者も出し、多くの方が避難生活を余儀なくされました。 前述したように、こうした浸水が100%地価下落の要因になっているとは言い切れません。

しかし、浸水した事実が地価下落の一原因となっていることは、ある程度理解しておくといいかもしれません。

3-3.水害リスクのある物件は説明義務がある

近年増えている水害に対し、新しく物件を購入しようとする人のなかにも、リスクを気にかける人が増加しています。

特に、「平成30年7月豪雨」「令和元年台風19号」「令和2年7月豪雨」など、毎年のように繰り返される大規模な水害を考慮し、不動産取引の際は、水害のリスクが高いエリアをきちんと説明する義務が新しくできました。

不動産売買のルールを示す「宅地建物取引業法施行規則」では、その一部を改正し、ハザードマップ(自然災害による被災想定エリアや避難経路などを明記した図面)を用いて、対象物件が水害のリスクが高いエリアに位置する場合は、その旨をきちんと説明する必要が出てきました。

当然、不動産を売却したい側にとってみれば、買い手に不利な要素をさらすわけですが、それよりも水害リスクをしっかり理解したうえで、売買が行われるよう配慮する動きが優先されています。

実際には、「重要事項説明書」の添付資料としたうえで、取引対象となるエリアが水害エリアに所属している事実を買い手に伝えることになります。

詳しくは、以下の引用をご確認ください。

説明の具体的な方法としては、ハザードマップを示しながら、取引対象となる物件の位置を示す必要があります。

ハザードマップを重要事項説明書の添付図面としたうえで、添付図面に印をつけ、本文中には「別紙のとおり」または「別添ハザードマップ参照」などと記載することが想定されます。

なお、説明においては、ハザードマップにおいて対象物件の地番まで正確に示すことが求められるものではなく、おおむねの位置を示せば足りるものとされています。

出典:(公社)全日本不動産協会 水害ハザードマップ上の対象物件の位置の説明

4. 資産価値を下げたくないなら専門業者への依頼がおすすめ

前章までで、床下浸水によりマンションの資産価値が下がってしまうリスクをお伝えしました。

これ以上価値を下げないためにも、床下浸水からの復旧作業はプロの業者に依頼しましょう。

なぜなら、自力で床下浸水の対応をすると、技術や知識の不足から、不十分な対応しかできないためです。

その結果、床下にカビが繁殖したり、害虫が発生したりする恐れがあり、ますますマンションの資産価値を大幅に低下させてしまいます。

そうならないためにも、一刻も早くプロの業者に依頼して、的確に対処していきましょう。

業者に依頼するもっとも大きなメリットは、浸水によるマンションの基礎部分の劣化を防いでくれることです。

専門業者に依頼することで、基礎部分の劣化につながる以下の二つの要因に対して対策ができます。

- 床下のカビの発生対策

- 害虫の発生対策

それでは一つずつ解説していきます。

4-1. 床下のカビの発生対策

業者が床下浸水の作業を行う際は、十分な排水・乾燥・消臭・消毒作業を隅々まで行ってくれるため、確実なカビ対策が可能です。

前述のように、技術や知識が不足している状態では、適切な排水や乾燥はできません。

排水や乾燥が中途半端な状態で放置すると、マンションの床材(木材や基礎を支える金属部分)に水分が残り、カビの発生につながります。

浸水や漏水によって水を吸ったフローリングは、自然乾燥できません。

フローリングの上を自分できれいに拭き取ったつもりでも、湿ったフローリングの水分によって、気がついたときには床下にびっしりカビがはびこっていることもあり得るのです。

さらにフローリングは水が浸透しやすいという特徴があります。

ほんの30分間水浸しになっただけでも隙間から水が浸透し、カビが発生したという事例があります。

したがって、床下浸水や漏水が発生した場合は、一刻も早く専門業者に依頼して、カビの原因となる水分を完全に除去する必要があるのです。

浸水の対応経験が少ない人では見逃してしまうような浸水箇所にも、専門業者であればきっちりと対応してくれるので安心です。

4-2. 害虫の発生対策

業者に依頼するメリットとして、カビの発生対策以外に害虫の発生を防止できることが挙げられます。

一部の害虫にとって、湿度の高い床下は理想的な環境です。

床下の排水・乾燥を十分に行わないまま、湿気の多い不衛生な状態で放置していると、以下のような害虫が発生します。

| シロアリ | ・床下や壁を食害し、家の耐久性を下げる ・木製/プラスチック製/布製などの家財を食害する |

| ハエ | ・ウイルスや病原菌を媒介する |

| ノミ | ・人間や動物を吸血して痒みを発生させる ・ウイルスや病原菌を媒介する ・アレルギー性疾患の原因となる |

| 蚊 | ・ウイルスや病原菌を媒介する |

こうした害虫のなかでも、シロアリの発生は家の建材に被害を及ぼすために、マンションの資産価値に大きく影響します。

このようなトラブルに発展しないように、床下浸水や漏水が発生したときは、十分な浸水・漏水対策ができる業者に復旧作業を依頼することが重要です。

5. 床下浸水の対応を依頼する専門業者を選ぶポイント3つ

前章で業者に依頼するメリットをお伝えしましたが、床下浸水や漏水の対応を行う業者のなかには、悪質な業者も存在します。

「安心できる専門業者をどうやって選べばいいの?」と頭を抱える方もいらっしゃることでしょう。

いざ作業を依頼した時に、「こんなはずじゃなかった!」とならないためにも、専門業者に依頼する際には、以下のポイントに注意しましょう。

- 相場と比較して見積もりが適切な料金か

- 質問に対して丁寧に説明・対応してくれるか

- 類似の作業実績を持っているかどうか

それでは、この3つのポイントをそれぞれ解説していきます。

▼こちらの記事もおすすめ!

特殊清掃業者の7つの選び方 現場別のポイントと悪徳業者の見分け方

5-1.相場と比較して見積もりが適切な料金か

業者から提示された見積もりが適正価格なのかどうかは、あらかじめしっかりチェックしておきましょう。

前述したように、業者のなかには極端に高額な料金を請求してくる業者や、安価な料金設定のために必要な人員や工程を削減し、質の低い浸水・漏水対応をするような業者もいます。

これらの悪質業者を選ばないようにするためには、業者が提示する見積もりの金額と料金相場を比較することが効果的です。

床下浸水の処理にかかる費用の相場は、以下の通りです。

■床下浸水処理を業者に依頼した場合の費用

| 排水~消毒をセットで依頼 ※点検口がある場合 | 480,000~700,000円 |

| 排水~消毒をセットで依頼 ※床の解体・リフォーム等費用含む | 1,000,000円~ |

| 乾燥と消毒だけを依頼 | 80,000~110,000円 |

▼床下浸水の後処理にかかる費用について、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

床下浸水の処理の依頼費用はいくら?自己処理した場合との比較付き

業者から提示された見積もりが、法外な値段を提示されていたり、理由もなく極端に安価だったりした場合、その業者は信頼できない業者かもしれません。

料金相場よりも大きく外れた金額を提示された場合は、その理由を合わせて聞いておくのも大切です。

見積もりを平米単価で提示してくる業者には注意が必要

床下浸水や漏水の後処理を業者に依頼するとき、平米単価で金額を提示してくる業者には注意が必要です。

なぜなら、床下浸水や漏水の後処理費用は、建物の広さや被害が発生している場所の大きさだけで決まるものではないからです。

床の構造や材質、配管の状態など、様々な要因によって必要な作業内容や費用が変わってくるため、単純に平米単価だけで見積もりを出すことはできません。

そのため、見積もりを平米単価で提示してくる業者は、床下浸水や漏水の後処理に関する知識や経験が乏しい業者である可能性が高く、いわゆる「ぼったくり」のリスクもあります。

床下浸水や漏水の後処理を依頼する業者は内訳について詳細に説明したり、追加費用が発生する可能性についても事前に説明してくれる業者を選びましょう。

5-2.こちらからの質問に対して丁寧に説明・対応してくれるか

専門業者に依頼する際、注意したい2つ目のポイントは、こちらからの質問に対して、きちんと説明・対応してくれるかという点です。

質問に対して誠実に対応してくれない業者を選ぶと、以下のようなリスクがあります。

- 契約内容や料金について「言った言わない」のトラブルになる

- 作業の進捗状況や完了時期が不透明になり住民の生活に支障が出る

- 作業の詳細を明かさないまま、手抜き工事を行う

このように、円滑なコミュニケーションができない業者に依頼すると、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

私たちは床下に関しては、どうしても素人になってしまうため、作業内容について不明点を多く感じることもあります。

「どのような手順で作業を行っていくのか」「どのような薬を散布するのか」など、こちらからの問いに丁寧に答えてくれる業者を選びましょう。

5-3.類似の作業実績を持っているかどうか

さらに確認しておきたいのは、過去に似たような作業実績を持っているかどうかです。

同じような現場を経験している業者なら、作業に慣れており、効率的で安心な対応が期待できます。

業者の作業実績は、主に業者のホームページの以下のようなページで確認できます。

- 作業実績

- お客様の事例

- 作業風景の写真

- 施工を体験したお客様の声 など

こうした情報を事前に確認しておくことで、業者の信頼性や技術力を把握することができますよ。

全国各地で活動している業者を選ぶ

床下浸水や漏水に対応してもらう業者は、「全国各地」で床下浸水や漏水トラブルの解決実績がある業者を選びましょう。

なぜなら、床下浸水や漏水は頻繁に起きる災害ではないからです。

一部地域のみに対応している業者では、水害や漏水の対応に慣れるほど経験していない可能性が高く、経験が豊富とは言えません。

ちなみにリスクベネフィットは、北海道から沖縄まで全国対応で、これまでに数多くの漏水や水害の復旧作業の経験がございます。

6. 床下浸水でお困りならリスクベネフィットへご相談ください

ここまでで、床下浸水をプロに依頼した際のメリットと注意点についてご紹介してきました。

しかしなかには「そうは言っても業者をじっくり選ぶ時間が取れない!」「すぐでにも床下浸水をどうにかしたい!」とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

そんなときは迷わず私たち「リスクベネフィット」へご相談ください。

特殊清掃・災害復旧などで過去8000件以上の現場で作業をしてきた当社では、床下浸水においても豊富な経験と技術を兼ね備えています。

6-1.汚泥を搬出したあとはきれいに洗浄する

リスクベネフィットなら、排水から汚水処理対策まで一気通貫でご依頼いただけます。

実は、床下浸水後の復旧作業には下記の作業が必要です。

床下浸水後の復旧作業としてやるべきこと

STEP1 排水

STEP2 清掃

STEP3 乾燥

STEP4 消毒

STEP5 汚水対策

中には、「乾燥と消毒」のみを請け負って費用を安く抑えられることを謳う業者もいますが、絶対に依頼を避けてください。

たとえば、漏水は発生後わずか30分で家の基盤となる木材やコンクリート全体に水が浸透します。

対処するためには、完全な排水はもちろん、上記の工程ひとつひとつが連動していなければなりません。

結果的に、床下の木に菌が繁殖したり、コンクリートがダメージを受けてしまったりして家の基盤が崩れ、マンションの資産価値を下げることになるでしょう。

リスクベネフィットは、床下浸水後の復旧作業は排水から汚水対策まで徹底して行います。

6-2.トラブル解決実績が全国各地で豊富にある

リスクベネフィットは、北海道から沖縄まで全国対応で、これまでに数多くの漏水や水害の復旧作業の経験がございます。

「特殊清掃」や「災害復旧」を行う業者には、素人が多いことを、あなたはご存じですか?

想像してみてください。大雨が1年に降る回数なんて、たかが知れていますよね。

ご想像のとおり水害や漏水を多く経験している業者は少ないです。

全国で漏水や水害のトラブルを数多く経験していなければ、復旧作業を適切に行えるはずがありません。

とくに、地震や大雨の後に罹災した家庭を訪問する業者は、専門業者でない可能性が高いです。

6-3.長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行う

最後に、リスクベネフィットは長年の劣化によるコンクリートや木材の消毒を根本から行うことができます。

一口に「消毒」といっても、コンクリートや木材の

「表面だけの消毒」

「内部まで浸透する消毒」

があることを知らない方が多くいます。

長年劣化してきたコンクリートや木材は水が浸透してしまうと、内部で菌が繁殖したり、内側から傷みます。

単に空気や家具、コンクリートや木材の「表面」を消毒しても、意味はなく費用も無駄です。

リスクベネフィットは、労使現場に特化した独自の床下消毒方法を構築し、現在特許出願中です。

コンクリートや木材の内部まで消毒液を浸透させることは容易ではありません。

リスクベネフィットにしかできない技術で、あなたの家を守りましょう。

7.まとめ

今回は、マンションの床下浸水についてご紹介してきました。

マンションが床下浸水に遭遇してしまうと、「元に戻せるのか?」「修理費用はどこから出るのか?」「資産価値が下がるのでは?」など、さまざまな悩みが生じてきます。

特に、マンションの床下浸水が保険会社の補償対象になる可能性があるパターンとして、下記のような条件を一緒に見てきました

火災保険で支払われる「床下浸水」の条件

- 家財あるいは建物、もしくは両方の保険価額の30%以上の損害を受けた場合

- 「地盤面から45cmを超える浸水」にあった場合

このように「地盤面から45cmを超える浸水」の被害を受けた方であれば、「床下浸水」でも補償される可能性がありますので、

まずは一度、ご自分の加入されている保険会社へ問い合わせてみることをおすすめします。

いずれにしても、マンションが一度床下浸水を起こしてしまうと、大きなトラブルを抱えることになり、元の生活を送ることが困難になってしまいますよね。

一日も早く平穏な日常を取り戻すためにも、本記事を参考にして、ご自分の納得いくプロの業者を見つけてみてくださいね!